生活支援研究棟 工夫の紹介

生活支援研究棟の工夫の紹介

重複障害のある方にとって、環境がわかりやすく、活動がしやすくなるような、様々な工夫が展示されています。

-

車椅子から花を楽しめるラティス

|

|

地面にプランターを置くと、車いすからは顔や手も、花にはとどきません。でもラティスにプランターをかければ、車いすに乗ったまま、水やりをしたり、花に顔を近づけて香りを楽しんだり、果実を摘んだりすることができます。 |

-

香りを楽しめるハーブ類

|

(ミント、バジル、オレガノ、しそ、にら・・) この菜園にハーブ類が多い理由は: ・見えにくい子どもたちも楽しめる。 ・多感覚に訴え、注意を惹きつけやすい。 ・飲み物や料理やアロマに使えるので その「意味」がよく分かるからです。 |

-

車椅子で畑に入れる板

| 廃棄された物置のドア、床板などは、大切な資源です。有効活用しましょうね!すこし幅広く畝をつくります。そして、必要な時に廃板を間に入れれば、車椅子で畑のなかに入ることができます。 |

|

|

-

プランタで作った地植え野菜の分室

|

野菜は蔓性のものばかりではありません。でも一工夫で地面近くの野菜でも、車椅子から触れることができます。プランターに一部引っ越しさせとおけばよいのです。 |

-

場所の手がかりとなる香り

|

見えにくい子どもにとって、香りは大切な情報です。 今自分がどこに居るのかが分かることは、安心と見通しにつながります。

洗濯室ー洗剤の香り 和室ーお香・アロマ 風呂場ー入浴剤 そして庭のハーブ等々 |

-

「今日は誰がいるかな?」がわかる工夫

|

生活支援研究棟には、その日によっている大人たちが異なります。子どもたちには事前に誰と会えるかを伝えるのがマナー。重複障害の子どもたちにももちろんです。わくわくと心の準備ができます。わかりやすい工夫がとても重要です。 |

-

部屋の入口の目印の布

|

見えにくい子どもたちの中には、鮮やかな色ならばある程度見分けられる子どもたちがいます。部屋の入口に色の異なる布を下げておくと、度の部屋に入るのかもわかり、自分で行きたい部屋も選べます。わかる環境で主体性は育ちます。 |

-

鮮やかな布の掛けられたトランポリン

|

グレーのトランポリンは見えにくいです。見えにくい子どもたちにも見えやすい色の布をかけておけば、それを「じっと見る」ことで、「トランポリンに行きたい!」と伝えられます。見やすい環境は、コミュニケーションも育ててくれるんです。 |

-

手を動かしにくくても操作がしやすい机

|

このカットテーブルにはボウルが埋め込んであります。 テーブルの上で手をスライドさせれば、ボウルの中に入れた素材で遊んだり感触を楽しんだりすることができます。 |

-

「今日の活動」がわかるスケジュールボックス

| 子どもがわかる方法(活動に使う実物、絵等など)で伝えることで、子どもに安心と見通しをももたらします。好きな活動を予測して笑ったり、苦手な活動なら前もって拒否や交渉もできますね! |

|

|

-

見えやすいテーブルセッティング

|

簡単な工夫で、見えにくい子どもも、テーブルの食器のありかや、好きな食べ物のありかが分かりやすくなります。 そしてより主体的に食事に向かえます。 ポイントは、コントラストです。 |

-

引き出しのラベリング

|

引き出しの中に何があるのか子どもには、わかりません。でも、食品の空き箱を印としてつけてあげれば、何がどこに入っているのかすぐに分かります。ジッと見つめていれば、目線を使って、自分のつくりたい食品も選ぶことができますね。 |

-

買い物リスト

|

買い物は、楽しい活動の一つです。買い物リストに実物の空箱を使うことで分かりやすい手がかりになります。 |

-

冷蔵庫の手がかりに触覚を利用

|

目が見えなくて耳が聞こえなくても、わかりやすい手がかりがあります。冷蔵庫の取っ手にはプチプチシートが巻いてあります。別のプチプチシートを子どもに触らせて「冷蔵庫に入れよう(冷蔵庫を開けよう)」ということが伝わります。 |

-

操作しやすいスイッチで動くミキサー

|

「やってもらう」のではなく可能な限り自ら活動に 参加すること・・・・・・ これが充実感となり、子どもの生活の質を高めます。運動障害がある場合、操作しやすいスイッチは、「活動の参加」 と「充実感」に大いに貢献してくれます。 |

-

鮮やかな色を貼った冷蔵庫

|

冷たいお菓子作りに欠かせない冷蔵庫。白い壁日白い冷蔵庫は見えにくいものです。鮮やかな色紙を貼るだけでとてもわかりやすくなります。冷蔵庫をじっと見つめる目線で(ゼリーまだかな?)ことばを使わないお話もはずみます。 |

-

ソファの家族と目が合う高さの高床畳

| 子どもたちは時には車椅子からおりて、床でリラックスしたいものです。でも、そうするとソファに座っている家族と目線があいません。不要になった何台かのテーブルに畳をのせた高床畳をつくれば、自然と目と目が合い、会話も進みます。 |

|

|

-

撮った写真を見てその場でプリント

| 今日の活動を振り返るとき、子どもと撮った写真をモニターで見ながらお話すると、子どもは意味をよりよく理解できます。 その場でプリントして写真日記にすれば、時間と空間を超えてその日の経験を何度も分かちあえることになります。 |

|

|

-

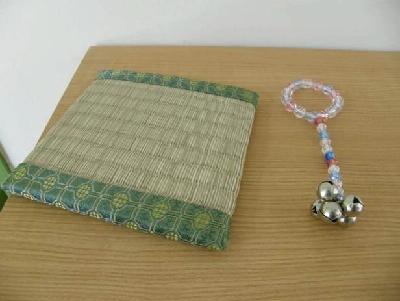

和室の手がかりの畳マット

| 見えにくい子どもたちにとって、臭いだけでなく触覚もとても重要な情報です。和室に寝転ぶと、最初に触れる特徴的なものは、「畳」です。ですから、触覚的 にわかりやすい和室の手がかりとして、小さな畳を選びました。二つの手がかりを提示して「どっちのお部屋に行きたい?」と尋ねることもできます。 |

|

|

-

鮮やかな色のマッサージ機

|

和室のもう一つの特徴は、子のマッサージチェアです。少し見える子どもたちは、和室に入ると、この鮮やかな黄色が見えやすいようです。分かるということは同時に、見つめることによって目線で「乗りたい」と伝えることにもつながります。 |

-

お茶をたてる茶筅の替わりに

|

和室でお抹茶と和菓子をいただく。茶筅でお茶を点てることが難しくとも、代わりに300円ショップで購入した「電動カプチーノミキサー」が使えます。 |

-

簡単にできる一人暗室

|

家や学校の都合によっては、一人の子のために部屋全体を暗くすることができなかったり、暗幕がない場合があります。そこで提案するのは、黒い段ボール板で簡単にできる一人暗室です。ホームセンターなどで安価に入手できます。 |

-

靴の位置を忘れない工夫

|

玄関では、数枚の画用紙から自分の気に入った色を選び、その上に靴を置いてもらいます。色と選んだ経験が手がかりになり、帰りに自分の靴を見つけることが簡単になります。 |

登録日: 2012年3月1日 /

更新日: 2012年3月30日