特別支援教育に役立つ支援機器の紹介-その4:日常の生活のさまざまな活動-

メルマガ連載記事 「特別支援教育に役立つアシスティブ・テクノロジー」

第7回

特別支援教育に役立つ支援機器の紹介-その4:日常の生活のさまざまな活動-

棟方 哲弥 (企画部 総括研究員)

はじめに

アシスティブ・テクノロジーの役割は、障害のある人の「生活機能(米国の定義)」を向上させること、「日常生活(日本の福祉用具の定義)」を支援すること、「活動制限と参加制約(ISOの定義)」を克服することにあります。したがって、第1回目から3回目までに紹介した「コンピュータへのアクセス」、「コミュニケーション」、「読むこと、書くこと」以外にも、多くの重要な領域があります。例えば、「日常生活動作」、「レジャー」、「移動」、「環境の制御」、「姿勢保持」、「待つこと」など多岐にわたります。

今回も東京大学の『エイティースクウェアード』、国立特別支援教育総合研究所の『支援機器等映像マニュアル』、『iライブラリー』、保健福祉広報協会の『福祉機器製品検索』、テクノエイド協会の『福祉用具情報システム』などから具体例を紹介します。

また、今回で「特別支援教育に役立つ支援機器の紹介」の最後になりますので、これまでに紹介してきた「コンピュータへのアクセス」、「コミュニケーション」、「読むこと、書くこと」以外の幅広い支援機器について調べていきましょう。

特別支援教育に役立つ支援機器の情報サイト-日常の生活のさまざまな活動-

これらのデータベースについては、第4回目で紹介していますので、それぞれのサイトの説明をご覧になる方は下記をご参照下さい。

https://www.nise.go.jp/cms/6,6905,13,257.html

(1)東京大学の『エイティースクウェアード』

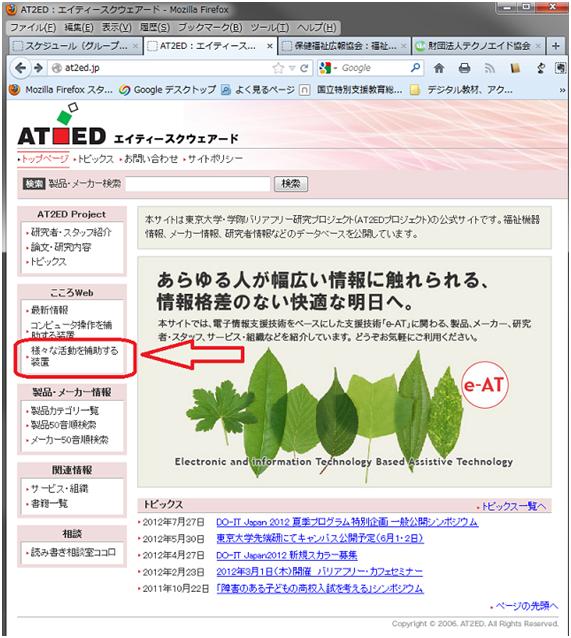

日常の生活のさまざまな活動に役立つ支援機器を探すには、以下のトップページから「こころWeb」の「さまざまな活動を補助する装置」を選択します。

東京大学・学際バリアフリー研究プロジェクトトップページの様子

(さまざまな活動を補助する装置部分を矢印で示しています)

http://at2ed.jp

この中には、前回までに見てきた「読む」「書く」「コミュニケーション」に続いて以下のような項目が示されています。

- 電話

- 情報入手(インターネット・テレビ・ラジオなど)

- 環境制御(テレビやエアコン等、電化製品の操作が難しい場合)

- 呼び出し(人を呼びたい場合)

- 状況確認

- 時間

- 余暇(遊び・スポーツ・芸術・リラクゼーション)

- 記録・管理

- 特別支援教育・リハビリテーション・就労

- スイッチ及び関連装置

その具体的な内容は、電話のダイアルやボタン操作が出来ない場合、電話のダイアルやボタンが見えない場合、声が出ない場合、相手の声を聞きにくい場合、電話の呼び出し音が分かりにくい場合、受話器を持つことが出来ない場合(以上は「電話」)。

時間概念を理解しにくい場合、時計の針や文字盤が見にくい場合、時計のベル音が聞き難い場合、時計の近くまで移動できない場合、音も聞こえず文字盤も見えない場合(以上「時間」)などです。

さらに、それぞれの活動の困難さの解説が示された上で、支援機器の製品リストを入手できるようになっています。さらに個別の製品情報は、製品カテゴリーから検索できるデータになっているため、関連する支援機器を比較して見つけることができます。

このサイトは、必要なアシスティブ・テクノロジーを入手するための情報が得られるだけなく、障害のある人の困難さを学ぶことができる優れたリソースとなっていると言えます。

(2)国立特別支援教育総合研究所『支援機器等映像マニュアル』

同サイト http://forum.nise.go.jp/ilibrary/htdocs/?page_id=38

同サイトで日常の生活のさまざまな活動に役立つ支援機器を探すには、カテゴリーの2目のメニューで「時間支援」「おもちゃ」「環境制御」「学習ソフト」を選択します。以下に、その様子を示します。

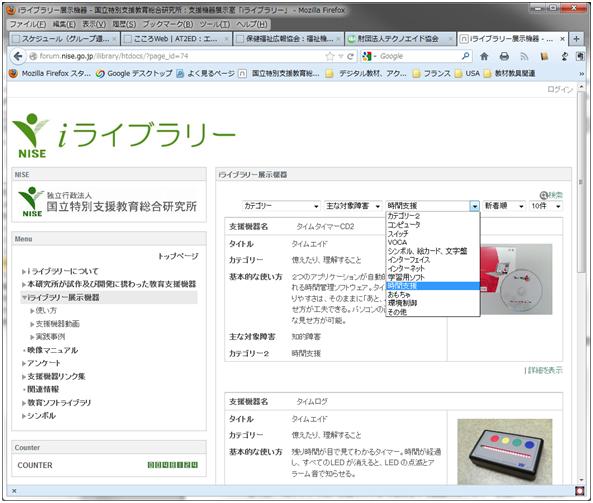

(3)国立特別支援教育総合研究所『iライブラリー展示機器』

国立特別支援教育総合研究所の「iライブラリー」という情報サイトにある機器データベースです。http://forum.nise.go.jp/ilibrary/htdocs/?page_id=74

これは(2)と同様に、カテゴリーの2目のメニューで「時間支援」「おもちゃ」「環境制御」「学習ソフト」を選択します。以下に、その様子を示します。

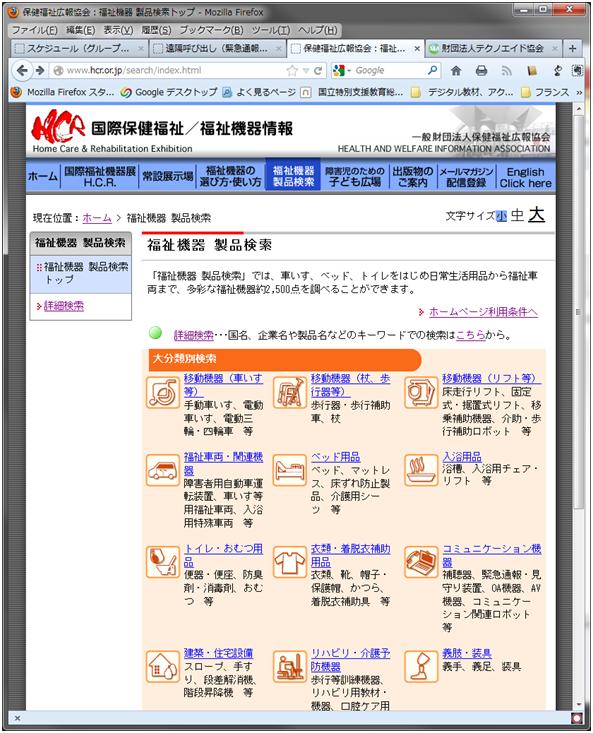

(4)保健福祉広報協会『福祉機器製品検索』

第4回で紹介したように、同サイトの説明によれば「『福祉機器 製品検索』では、車いす、ベッド、トイレをはじめ日常生活用品から福祉車両まで、多彩な福祉機器約2,500点を調べることができます。(http://www.hcr.or.jp/search/index.html)」となっています。図に示したように、さまざまな生活を支援する機器を大分類から絞り込むことができます。

上の画面上では表示し切れていない分類を含めて、以下のような「日常の生活のさまざまな活動に役立つ支援機器」が掲載されています。

- 移動機器(車いす等)

- 移動機器(杖、歩行器等)

- 移動機器(リフト等)

- 福祉車両・関連機器

- ベッド用品

- 入浴用品

- トイレ・おむつ用品

- 衣類・着脱衣補助用品

- コミュニケーション機器

- 建築・住宅設備

- リハビリ・介護予防機器

- 義肢・装具

- 日常生活支援用品

- 介護等食品・調理器具

- 福祉施設・住宅環境設備用品

- 感染症等予防用品

- 在宅・施設サービス経営情報システム

- 出版・福祉機器情報

大分類には、それぞれに製品小分類があり、例えば、移動機器(リフト等)には、床走行リフト、固定式・据置式リフト、移乗補助機器、介助・歩行補助ロボット等が項目となっています。また、詳細検索のメニューでは企業名で検索が可能となっています。良い製品が見つかれば、その製品を扱ったり、開発したりしている企業の製品を調べることで効率よく製品を見つけることができるかもしれません。

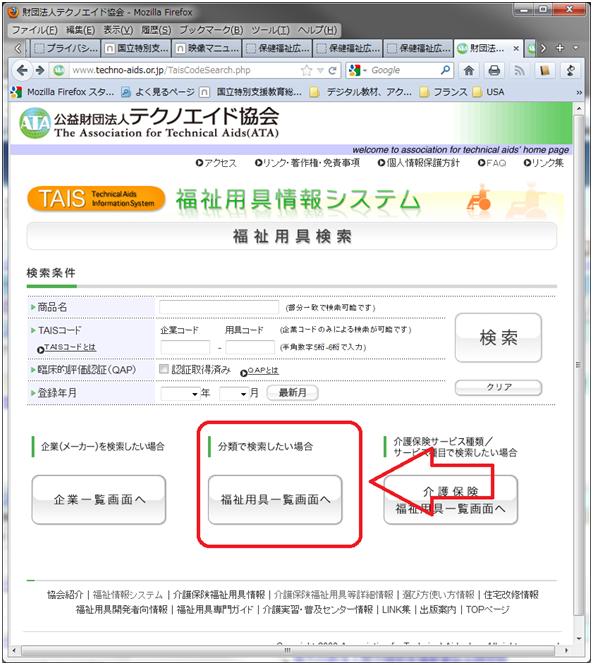

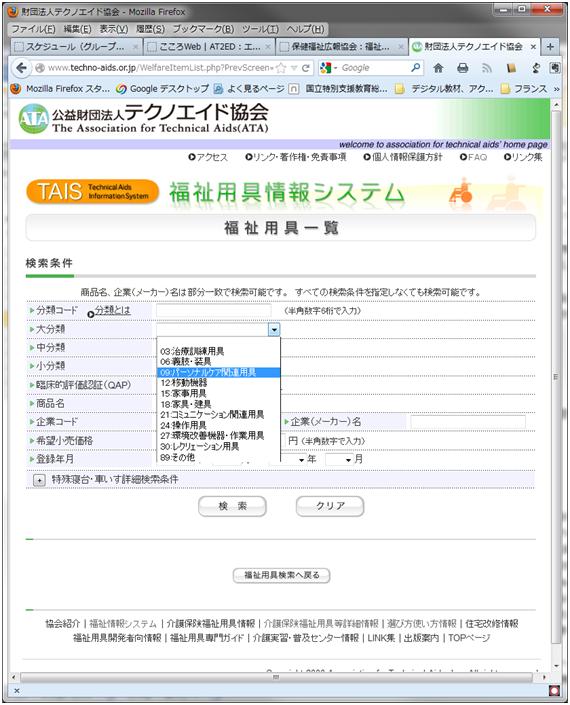

(5)公益財団法人テクノエイド協会ホームページ『福祉用具情報システム』

このデータベースでは、まず、福祉用具情報システムのトップページ(http://www.techno-aids.or.jp/TaisCodeSearch.php)から「福祉用具一覧画面へ」入ります。

次に、開かれる検索画面で、大分類には、以下のような、さまざまな日常の生活を支援する機器の種類が示されます。

画面に表示されている大分類は以下のようなものです。

- 治療訓練用具

- 義肢・装具

- パーソナルケア関連用具

- 移動機器

- 家事用具

- 家具・建具

- コミュニケーション関連用具

- 操作用具

- 環境改善機器・作業用具

- レクリエーション用具

- その他

さらに、それぞれに中分類が示されています。例えば、レクリエーション用具は、玩具、ゲーム、スポーツ用具、楽器、写真用具、手芸用具、園芸用具、狩猟用具・釣り用具、キャンプ用具・キャラバン用具、喫煙用具、自然観察用具という中分類に分かれています。これは、福祉用具分類コード95(CCTA95)に示されたもので、障害のある人の生活全般について必要な支援機器が網羅的に分類されるようになっているものです。国際的には、以前に解説したISO9999(アシスティブプロダクツ用語分類)必要に応じて更新されています。(CCTA95は、http://www.techno-aids.or.jp/Code.pdfにあります。)

その一方で、リストはありますが、現実が追いつかず、現時点では(平成24年9月25日)、玩具1件、ゲーム3件、スポーツ用具は5件ありますが、残念ながら、それ以外の中分類に支援機器の登録はありませんでした。今後の課題です。

特別支援学校における最近の活用事例

-国立特別支援教育総合研究所のアシスティブ・テクノロジーに関する研究報告書から-

これらの機器やソフトウェアを活用した例をあげておきたいと思います。上記の報告書では研究協力機関から得られた“アシスティブ・テクノロジーを活用した実践や特定の機器を使った経験”のリストが掲載されています。その中から「日常の生活のさまざまな活動」に関連する活用の実践タイトルを紹介します。実際の活用事例の一部は巻末に上げたケースブックにも掲載されています。

- 骨肉腫でひざが曲がらなくなった生徒に,足踏式自転車で通学ができることを目的とした事例(筑波大学附属桐が丘特別支援学校)

- 筋ジス(DMD)の高等部生徒がレゴのロボットアームを複数用いた巨大アート制作(北海道八雲養護学校)

- タイムタイマーやデジタルタイマーなどのタイムエイドを使用することで,活動のはじまりと終わりや,活動の切り替えを視覚的に提示した実践(筑波大学附属久里浜特別支援学校)

- MDデッキを使用し,活動の始まりや切り替えを音を手掛かりに自立的に行動することを促した実践(筑波大学附属久里浜特別支援学校)

- 儀式における次第や校長の話をプロジェクターを使用して,視覚的に提示している実践(筑波大学附属久里浜特別支援学校)

- 脳性麻痺の児童を対象として,改造したゲームコントーラーを操作し好みの映像をパソコン画面で視聴した活動事例(群馬県立二葉養護学校)

- 重度の知的障害を伴う重い肢体不自由の児童を対象に,スイッチの形状や配置を工夫して探索活動を促した実践事例(群馬県立二葉養護学校)

- 「帰りの会」での振り返り場面でデジタルカメラの画像や動画を使うことで,発表することができるようになった事例(香川大学教育学部附属特別支援学校)

- 調理方法の説明を動画によって行うことで,調理への意欲が高まった事例職業・家庭科(香川大学教育学部附属特別支援学校)

- 携帯電話のタイマー機能を活用することで,掃除や着替え,歯磨きでの,行動の切り替えがスムーズになった事例(香川大学教育学部附属特別支援学校)

- PDAを使って行事での発表を行ったり,余暇を広げたりした事例(香川大学教育学部附属特別支援学校)

- アクティブボードを使って,効果的な学習の振り返りをめざした事例(香川大学教育学部附属特別支援学校)

- 免許取得に向けて,iPod touchを使って学習に取り組んでいる事例(香川大学教育学部附属特別支援学校)

- iPod touchの機能(音楽,写真等)を使って,余暇を広げることをねらいとした事例(香川大学教育学部附属特別支援学校)

- キッチンタイマーのセットの依頼を自発的に行うことが家庭場面でもできるようになった事例(香川大学教育学部附属特別支援学校)

- ラジカセを使って「お片付け」のBGMを流す役割活動を担うことができるようになった事例(香川大学教育学部附属特別支援学校)

- タイムタイマーを使用して,活動時間(畑作業)の見通しをもって取り組むことを目指した実践(筑波大学附属久里浜特別支援学校)

- キッチンタイマーを使用することで,時間を意識して着替えに取り組むことを目指した実践(筑波大学附属久里浜特別支援学校)

- タイムタイマーを使用することで,給食の終了時間に気付くことを目指した事例(筑波大学附属久里浜特別支援学校)

- パワーポイントを活用した音楽の授業楽譜の理解を促す取組(筑波大学附属久里浜特別支援学校)

- パワーポイントを活用した儀式的行事の取組(筑波大学附属久里浜特別支援学校)

- 上肢の動きに制限のある肢体不自由高等部生徒を対象にした食事介助機器,マイスプーンを活用して自分で食事できることを目的とした事例(長野県稲荷山養護学校)

(同報告書, pp.66-69より抜粋)

終わりに

今回は、「特別支援教育に役立つ支援機器の紹介」の最後になりますので、これまでに紹介してきた「コンピュータへのアクセス」、「コミュニケーション」、「読むこと、書くこと」以外の幅広い支援機器について、それぞれのデータベースに、どのような支援機器が存在するのか確認してきました。

さまざまな支援機器が存在することが理解された反面、福祉用具分類コード95に示されるように、人間の生活機能、活動・参加すべき事柄は多く有り、それらのニーズに包括的に応えるためには、まだまだ、支援機器の種類も数も足りないこと現実も理解されました。

これらを充実させるためには、障害のある子どもに関わる一人一人が、本人も含めて、学習やさまざまな日常生活に起こる困難とその解決のツールを学んでいく必要があると思います。その意味で、上に紹介した東京大学のAT2EDのWebサイトは日常生活を支援する機器が豊富に紹介されているばかりでなく、さまざまな活動をする上で、どのような困難があり、それを、どのようにして解決するのか、などを学ぶことのできる優れた情報サイトでした。

さて、アシスティブ・テクノロジーの情報の所在は、理解されましたが、その中から最適な支援機器を選定するためには、どうすれば良いのでしょうか。

次回は、特別支援教育に役立つアシスティブ・テクノロジーの導入手法について、先進国である米国からSETTフレームワークの考え方を学びます。

注:本資料では、一部に具体的な支援機器の名称が紹介されていますが、このほかにも多くの製品があると思います。ここでは特別支援教育に役立つアシスティブ・テクノロジーについて実際的な知識を得ることが目的であり、特定の製品を推奨するものではありません。

文献・サイト(サイトは全て平成24年9月25日に確認済み)

- 保健福祉広報協会国際保健福祉/福祉機器情報 http://www.hcr.or.jp/search/index.html

- 国立特別支援教育総合研究所iライブラリー http://forum.nise.go.jp/ilibrary/htdocs/

- 国立特別支援教育総合研究所発達障害教育情報センター http://icedd.nise.go.jp/

- 国立特別支援教育総合研究所、特別支援学校におけるアシスティブ・テクノロジー活用ケースブック、ジアース教育新社、平成24年4月

- 国立特別支援教育総合研究所、平成21-22年度専門研究「障害の重度化と多様化に対応するアシスティブ・テクノロジーの活用と評価に関する研究」研究成果報告書 https://www.nise.go.jp/cms/7,5214,32,142.html

- テクノエイド協会福祉用具情報システム http://www.techno-aids.or.jp/TaisCodeSearch.php

- 東京大学・学際バリアフリー研究プロジェクト http://at2ed.jp