インクルセンター活動日記一覧

令和6年度 地域支援事業「説明会」開催の報告

令和6年度 地域支援事業「説明会」開催の報告

新たな出会いとともに、令和6年度が始まりました。

今年度も、我が国のインクルーシブ教育システム構築の更なる推進に向け、久保山センター長を中心に、

センター一丸となって取り組んでまいります。

さて、今年度の地域支援事業は、15の自治体にご参画いただけることになりました

(青森県、栃木県、山梨県、広島県、宮崎県、沖縄県、赤平町(北海道)、一戸町(岩手県)、

宮古市(岩手県)、豊島区(東京都)、秦野市(神奈川県)、名古屋市(愛知県)、鳥取市(鳥取県)、

阿久根市(鹿児島県)、枕崎市(鹿児島県))。

4月25日にはオンラインにて地域支援事業説明会を開催し、各自治体から実施計画について

説明をしていただきました。

各自治体の計画には、それぞれの地域に対する「おもい」や「願い」がたくさん込められていました。

担当する研究職員一同、とても頼もしく感じると同時に、気が引き締まる思いでした。

皆様の地域におけるインクルーシブ教育システムが一歩でも先に進めるよう、

私たちも精一杯お手伝いさせていただきます。1年間、どうぞよろしくお願いいたします。

また、過去の地域支援事業については、報告書としてホームページに掲載しています。ぜひ、参考にしてください。

令和5年度地域支援事業「報告会」の終了報告

令和5年度地域支援事業「報告会」の終了報告

本年度の地域支援事業「報告会」は、令和5年3月8日(10:30-16:30)にZoomを利用して開催されました。

このイベントは1年間の成果を発表し合い、共有する場として設けられました。

多くの方々にご参加いただき、熱のこもった発表や活発な意見交換が行われました(写真1をご覧ください)。

アドバイザーであるノートルダム清心女子大学の青山新吾先生、及びオブザーバーである文部科学省特別支援教育課

特別支援教育調査官の加藤典子先生からは、各地域のインクルーシブ教育の取組が、特別支援教育の分野だけでなく、

関係する各課とも連携協力して大きく広がってきていることが講評されました。

また、それぞれの自治体が、学校や先生方を効果的に支援し、主体性を引き出す工夫をされていることがまとめられました。

今年度は報告会後に臨時の「交流会」も行われました。この交流会での参加者の笑顔からも、

本年度のインクルーシブ教育の広がりや充実ぶりが伺えました(写真2,3をご覧ください)。

最後に、今年度の地域支援事業へのご参加、ご支援を賜りましたすべての皆様に感謝申し上げます。

来年度も引き続き、より一層の発展を目指し、インクル―シブな輪が広がるようスタッフ一同努めてまいります。

写真1 発表の様子

写真2 報告会での全体写真

写真3 臨時交流会の様子

令和5年度地域支援事業交流スペース6回目の報告と1年間の振り返り

令和5年度地域支援事業交流スペース6回目の報告と1年間の振り返り

2月27日(火曜日、16:30-17:30)に今年度6回目の交流スペースが開催されました。

年度末の忙しい時期にもかかわらず、3自治体の先生方(+接続がうまくいかずZoomに

入れなかった1自治体)が参加してくれました(写真をご覧ください)。

「今こんなことを考えているだけどどうでしょうか?」

「来年はこんなことをしてみたい!」

各自治体とも今年度の活動を振り返りつつ、すでに来年を見据えて動き始めているようでした。

来年の地域支援事業も楽しみですね。

今年度の定例の交流スペースは今回が最後になります。

皆様、今年度の交流スペースはいかがだったでしょうか。

定例の全6回を振り返って見た時、スタッフとしましては「交流スペース」の空間で

目指した、「気軽で、楽しい、そして有意義な時間」をたくさん味わうことができたように感じています。

これも、各自治体の先生方のお陰です。

1年間継続的にご協力、ご支援をいただきましたこと、この場をお借りして、心よりお礼申し上げます。

本当にありがとうございました。

なお、3月8日の報告会後に、臨時の交流スペースを開催する予定です。

お時間がございましたら、ぜひそちらにもご参加ください。

皆様と楽しい一時を過ごせることをスタッフ一同、楽しみにしております。

令和5年度地域支援事業交流スペース5回目の報告

令和5年度地域支援事業交流スペース5回目の報告

1月30日(火曜日、16:30-17:30)に開催された交流スペース5回目の報告です。

今回は、昨年度と今年度の参加自治体による合同での交流スペースでした。

合同会は2回目になりますが、前回同様、多くの自治体が熱心に参加し、活発な情報交換と意見交換が行われました。

写真をご覧いただくと、みなさんがいい表情をしておられるのがわかりますね!

話題は、就学支援、幼小連携、センター的機能、通級や通常学級での実践など、多岐にわたりましたが、

特に地域支援終了後の新しい取組や動きなど、合同会ならではの新鮮な知見やアイデアにたくさん触れることができました。

次回の交流スペースは2月27日に予定されており、今年度の参加自治体のみでの開催になります。

今年度の交流スペースは、次回が最後になります。お時間がございましたら、ぜひ立ち寄ってみてください。

皆様にお会いできることを楽しみにしています。

(なお、3月8日の報告会の後16:45-17:30に、インフォーマルな交流スペースを行う予定です。

こちらもどうぞご活用ください)

令和5年度地域支援事業交流スペース4回目の報告

令和5年度地域支援事業交流スペース4回目の報告

4回目の交流スペース(令和5年11月28日、火曜日、16:30-17:30)の報告です。

2つの自治体の先生方が参加してくださいました。

この交流スペースは「無理なく気軽に集まり、おしゃべりをしながら、楽しい時間を

共有していく」ことをモットーに運営してきましたが、今回は、まさにその通りのイベントに

なったように感じます。会話が弾み、参加された先生方が交流を楽しんでいる様子が写真からも伺え、

とても印象的でした(写真をご覧ください)。

今年の交流スペースも今回が最後となります。来年(2024年)もこうした楽しい交流が

継続できばいいなぁと思います。皆さま、来年もどうぞよろしくお願いいたします。

皆さまに幸せいっぱいの一年が訪れますように

令和5年度地域支援事業交流スペース3回目の報告

令和5年度地域支援事業交流スペース3回目の報告

10月31日(ハッピーハロウィンの日)に行われた交流スペース3回目の報告です。

今回は、昨年度と今年度の参加自治体が合同で参加しました。

この合同での交流スペースは、今年度から始まった新たな試みです。

最初は、どのような展開になるか緊張しましたが、実際には多くの自治体からの参加があり(過去最高の参加数でした)、

楽しく充実した会となりました(写真をご覧ください)。

昨年度の参加自治体の先生方からは、地域支援事業終了後の状況などについてのお話を伺うことができました。

今年度の参加自治体の先生方にとっては、そうした経験談は非常に参考になったことでしょう。

会は終盤に進むにつれて盛り上がり、最後は時間が足りなくなってしまいました。

合同での交流スペースは、来年(2024年)の1月にも再度実施予定です。

次の合同会にはゆっくりお話ができるよう、時間設定など工夫できたらと考えています。

次回の交流スペースは11月28日(火曜日16:30~17:30)です。

今年最後の交流スペースになります。お時間がありましたら、皆様、ぜひのぞいてみてください。

令和5年度地域支援事業交流スペース2回目の報告

令和5年度地域支援事業交流スペース2回目の報告

交流スペース2回目の報告です。今回は、多くの自治体の方が参加し、

非常に活気にあふれた会となりました(写真をご覧ください)。

会では、合理的配慮、インクルーシブ教育、研修、交流・共同学習、副籍、ICT活用、

そして来年度の計画など、幅広いトピックが活発に議論されました。

夏に行われた推進プログラムで既にお互いが顔見知りだったため、

リラックスした雰囲気の中で、内容の濃いディスカッションや情報共有が行われました。

日頃感じている課題や悩みを率直に共有し合う姿勢も印象的でした。

このようなお互いの共感が、次のステップに向けたモチベーションを高めることでしょう。

次回の交流会は10月31日(火曜日)の16:30~17:30に予定されています。

次回は、昨年度まで地域支援事業に参加されていた自治体の皆様にも声をかけ、

昨年度と今年度の参加自治体の合同で開催されます。

合同での交流スペースは初めての試みですが、どのような会になるか、今から楽しみです。

「令和5年度地域支援事業推進プログラム」の報告

「令和5年度地域支援事業推進プログラム」の報告

令和5年度の「地域支援事業推進プログラム」が、8月24日金曜日(10:00~16:00)に開催されました。

このプログラムは、地域支援事業に参加する自治体が一堂に会し、これまでの取り組み(途中経過)を

発表・協議することにより、お互いに刺激し合うことを目的としています。

今年度も「対面」と「オンライン」の両方で行うハイブリッド形式で開催しました(写真をご参照ください)。

参加自治体からは、それぞれ特色ある取り組みが発表されました。インクルーシブ教育の実践において直面するさまざまな課題、

そしてそれらを乗り越えるためのヒントが多く共有されたように思います。

また、協議の時間では、アットホームな雰囲気の中で、実り多い情報交換が行われました。

アドバイザーであるノートルダム清心女子大学の青山新吾先生、そしてオブザーバーとしてご参加いただいた

文部科学省特別支援教育課の加藤典子調査官からは、各自治体の取り組みに共通するポイントがわかりやすく整理され、

貴重なアドバイスをいただきました。

最後に猛暑の中、ご参加いただいた皆様に心より感謝申し上げます。

本プログラムで共有された情報が9月からの実践にお役立ていただければ幸いです。

写真1 Zoomでの記念撮影

写真2 会場の様子

写真3 協議の様子

※ 活動日誌のアイコンを令和5年度バージョンに更新しました。こちらもぜひご覧ください。

https://www.nise.go.jp/nc/about_nise/inclusive_center

令和5年度の「交流スペース」が始まりました

令和5年度の「交流スペース」が始まりました

今年度の「交流スペース」が始まりました。

「交流スペース」は、地域支援事業参加自治体の方々が、自由にそして気がるに参加し、

楽しくおしゃべりをしながら、情報交換等を行う場です(Zoomによるオンライン)。

1回目の今回(7月25日火曜日16:30~17:30)は、3自治体の先生方が参加してくださいました。

それぞれの取組状況や普段感じている課題等について活発な意見交換ができ、有意義な時間となりました。

交流スペースは、これから月に1回程度のペースで開催していく予定です。

次回は9月を予定しております。

交流スペースの場でみなさんとお会いできるのを楽しみにしています。

令和5年度地域支援事業「説明会」を開催しました!

令和5年度地域支援事業「説明会」を開催しました!

令和5年4月28日(金)に今年度の地域支援事業の「説明会」を開催しました。

(Zoomによるオンライン開催 写真参照)

地域支援事業は、各自治体が推進するインクルーシブ教育システム(インクル)の事業について特総研が

支援を行うものです。今年で3年目になります。

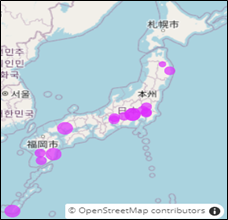

本年度は全国各地から16もの自治体(5県9市1区1町[栃木県、山梨県、広島県、宮崎県、沖縄県、

名古屋市、一戸町、宮古市、下野市、鴻巣市、吉川市、豊島区、飯田市、犬山市、阿久根市、枕崎市])が

応募してくださいました(図の地図参照)。

説明会では、各自治体から事業の計画をご紹介いただきました。

短い時間でしたが、各地のインクルの取組についてたくさんの情報を得ることができました。

5月からいよいよ本格スタートですね。皆様、今年度もどうぞよろしくお願いいたします。

写真 地域支援事業「説明会」 Zoomによるオンライン開催の様子

図 令和5年度地域支援事業参画16自治体(●)