インクルセンター活動日記一覧

11月25日に「地域交流スペース」を開催しました。

11月25日に「地域交流スペース」を開催しました。

11月25日(火曜日)に、今年度3回目となる「地域交流スペース」を開催しました。

今回は、ある自治体の先生が初めて参加してくださいました。最初は少し緊張したご様子でしたが、

時間が経つにつれて表情もやわらぎ、穏やかな雰囲気の中で会を楽しむことができました(写真)。

当日の話題は、自治体の取組の近況報告にはじまり、インクルーシブ教育に関連する先行研究、

合理的配慮、特別支援教育における実践など、多岐にわたりました。個々の話題を丁寧に深めることができ、

じっくりと情報を共有し合う有意義な時間となったように思います。

今年の交流スペースは、今回でひとまず最後となります。これまで参加いただいた皆さまに心より感謝申し上げます。

次回は来年、2026年1月27日(火曜日、16:30〜17:30)に開催予定です。

新しい年の始まりに、また皆さまと学び合える時間を過ごせれば幸いです。

令和7年度 地域支援事業「交流スペース」第2回の報告

令和7年度 地域支援事業「交流スペース」第2回の報告

10月28日(火)に、Zoomにて情報交換を行いました。

今回は、昨年度まで地域支援事業に参画された自治体と、今年度から新たに参加された自治体の方々に

ご参加いただきました。

通級による指導の支援や教材・教具の共有化、研修体制などのさまざまな情報交換が行われました。

それぞれの自治体から現状や取組の紹介があり、参加者同士で質問を交わしたり、日頃の思いや工夫を

共有したりと、あっという間の1時間となりました。

参加者からは、「他の自治体のことは気になるけれど、話を聞く機会が少ない。こういう場があると嬉しい」

といった声も寄せられました。

今後も、気軽に参加できる情報交換と交流の場として、「交流スペース」を継続していきます。

次回は11月25日(火)今年最後の交流スペースです。ぜひご参加ください。

地域支援事業「推進プログラム」を開催しました(令和7年8月22日)

地域支援事業「推進プログラム」を開催しました(令和7年8月22日)

国立特別支援教育総合研究所インクルーシブ教育システム推進センター主催で、地域支援事業「推進プログラム」

を開催しました。

参画自治体の代表が参加し、インクルーシブ教育システムの推進に向けた実践と成果、課題を共有しました。

各自治体からは、校内支援体制の充実、交流活動や研修の推進、共通ツールの活用、児童生徒主体の取組、市民

フォーラムの開催など、それぞれの自治体の課題に即した多様な実践が報告されました。

続いて、アドバイザーの青山新吾氏(ノートルダム清心女子大学)からは、「やさしいどうして!?」という視点

が紹介されました。これは、子どもの行動の背景にある思いや特性を理解しようとする姿勢を大切にしようという

メッセージであり、特別支援教育を個別の取組にとどめるのではなく、「特別支援教育の視点を取り入れた教育活動」

を学校全体の取組へ広げていくことの大切さが語られました。

さらに、文部科学省 特別支援教育課の村上学調査官、松岡しおり調査官からは、各自治体の発表に対して感想や

意見が寄せられました。その中では、各地の取組の意義や今後に向けた期待が示されるとともに、地域と連携した

支援の広がりや、校内実践をさらに充実させていくための方向性についてコメントがありました。

共生社会の実現を目指し、地域支援事業の成果や取組を全国に広め、地域とともに歩みを進めてまいります。

(写真)会場の様子

(写真)アドバイザー:青山新吾氏(ノートルダム清心女子大学)

令和7年度「地域交流スペース」が始まりました!

令和7年度「地域交流スペース」が始まりました!

今年度の「地域交流スペース(交流スペース)」がスタートしました!

このスペースは、地域支援事業に取り組む自治体の皆さまがZoom上で気軽に集まり、リラックスした雰囲気の中で、

情報交換や交流を行う場として開催しています。初回セッションは7月22日(火)16:30~17:30に行われました。

今回は自治体からの参加者と研究所職員をあわせ、5名が参加しました。

少人数での開催となりましたが、その分、落ち着いた雰囲気の中で、近況報告や意見交換をじっくり行うことができました。

計画中の取組や過去に実施された類似の調査についても話題に上がり、有意義なひとときとなりました(写真参照)。

交流スペースは今後、月に1回程度のペースで開催を予定しています。

次回は9月30日(火)に実施予定です。皆さまと、このスペースでお会いできるのを楽しみにしております!

(海外からの訪問)カザフスタン・カラガンダ州 特別支援教育センター来所および所内研修会の開催

(海外からの訪問)カザフスタン・カラガンダ州 特別支援教育センター来所および所内研修会の開催

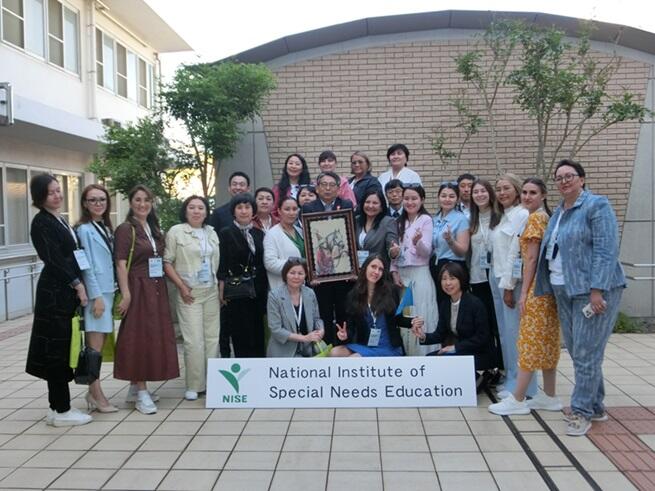

令和7年5月8日(木)、カザフスタン共和国カラガンダ州を中心とする特別支援教育・インクルーシブ教育関係者26名が

本研究所を訪問されました。

午前は研究所の概要説明と、日本の特別支援教育の仕組みや制度についての講義を行いました。午後は訪問団の関心事である、

早期支援の重要性や日本における支援状況、また、特別支援教育に関わる教員研修の制度等について情報提供を行いました。

また、所内の展示室で、ICTや教材等を見学していただきました。

今回の訪問では、カザフスタン側から、国内の教育制度改革や教員養成、支援体制、国際協力の実践などについての情報提供があり、

特総研の職員がカザフスタンの状況を知る機会にもなりました。カザフスタンと日本との教育交流の一端を担う貴重な機会となりました。

(海外からの訪問)モンゴル国立障害児リハビリテーション開発センターの来所

(海外からの訪問)モンゴル国立障害児リハビリテーション開発センターの来所

令和7年4月24日(木)にモンゴル国立障害児リハビリテーション開発センター等の機関から、教育・医療・福祉分野の専門家13名が

本研究所を訪問されました。

久里浜特別支援学校の教育実践視察の後、本研究所に移動し、研究所の概要説明や特別支援教育に関する講義、各施設の見学などを通して、

我が国の特別支援教育について紹介しました。質疑応答では、参加者から多くの質問が寄せられ、時間が足りなくなるほどでした。

発達障害教育推進センター展示室の視察や、「あしたの教室」「iライブラリー」など、教育実践の支援ツールに関する施設見学も行われ、

日蒙両国における特別支援教育の交流を深める機会となりました。

(国際交流)フランス国立インクルーシブ教育高等研究所と連携協定を再締結

(国際交流)フランス国立インクルーシブ教育高等研究所と連携協定を再締結

2025年3月18日にフランス国立インクルーシブ教育高等研究所(INSEI:Institut National Supérieur de Formation et de Recherchepour l’Education Inclusive)との間で、

研究協力・交流協定を再締結しました。本協定は、2015年の締結以来、10年ぶりの更新となります。

式典では、特総研理事長とINSEI所長がそれぞれ協定書に署名を行い、両機関の連携関係をあらためて確認し合う意義深い場となりました。

さらに、INSEIから、機関の沿革やフランスのインクルーシブ教育政策の現状、特別支援教育の教員が取得する国家資格(CAPPEI)等について説明がありました。

特総研からは、活動概要および日本の特別支援教育の現状について説明を行いました。

今後は、研究や両機関職員の交流を一層進めていく予定です。

〇諸外国の最新動向の把握と国際交流についてはこちら → https://www.nise.go.jp/nc/about_nise/inclusive_center/international_index

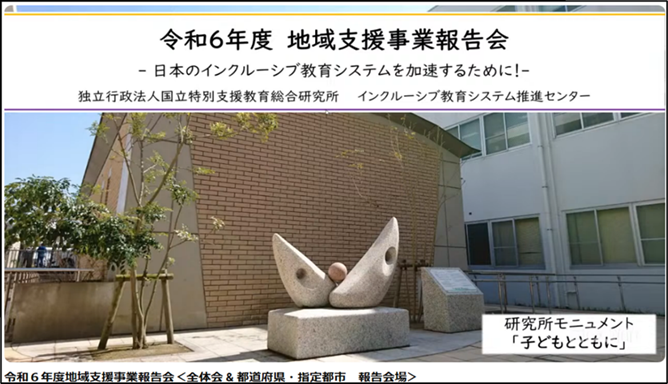

「令和6年度地域支援事業報告書」の発刊について

「令和6年度地域支援事業報告書」の発刊について

「令和6年度地域支援事業報告書 地域におけるインクルーシブ教育システムの推進」の発刊について

この度、令和6年度の報告書が発刊されましたので,お知らせいたします。

皆様の地域での取組のヒントとなる事例も多数掲載されていますので,ぜひご一読いただけますと幸いです。

○令和3~6年度地域支援事業報告書 ダウンロードはこちら→

https://www.nise.go.jp/nc/about_nise/inclusive_center/regional_support/report

令和7年度 地域支援事業「説明会」開催のご報告

令和7年度 地域支援事業「説明会」開催のご報告

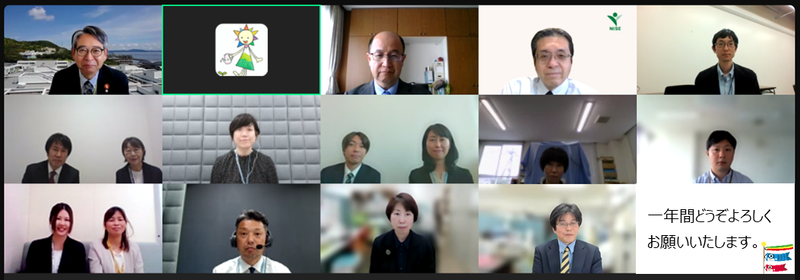

新年度が始まり、地域支援事業もいよいよスタートしました。

本年度は、6つの自治体にご参画いただくことになりました。

青森県・宮城県・赤平町(北海道)・秦野市(神奈川県)・鳥取市(鳥取県)・宗像市(福岡県)。

このうち、4自治体が継続参加、2自治体が新規参加です。

4月24日には、オンラインにて「地域支援事業説明会」を開催しました(写真)。

各自治体からは、地域の課題や今後の計画、展望についての発表があり、実践の広がりや継続性などについて

意見交換も行われました。取組に対する自治体の熱意が伝わる充実した時間となりました。

本年度は、地域支援事業の最終年度でもあります。これまでの取組を整理し、子どもたちの学びの充実や

インクルーシブ教育の発展に生かせる形でまとめてきたいとも考えております。

1年間、どうぞよろしくお願いいたします。

令和6年度 地域支援事業「報告会」、「地域交流スペース(第6回)」の 終了報告及び一年間のご挨拶

令和6年度 地域支援事業「報告会」、「地域交流スペース(第6回)」の 終了報告及び一年間のご挨拶

令和6年2月28日(金)(9:40~16:10)に、本年度の地域支援事業「報告会」を開催しました。

この報告会では、事業に参加する自治体が1年または2年間の活動成果を発表し、インクルーシブ

教育の推進について議論を深めました。熱意あふれる発表が行われ、活発な議論が交わされる中で、

実践の広がりを実感しながら、今後の方向性を考える貴重な機会となりました(写真1 Zoom会議の様子)。

また、本年度は、応募いただいた約70の教育委員会の皆さまにもYouTubeを通じてご視聴いただ

けるよう配信を行い、事業の成果をより広く共有することができました(写真2 YouTube配信)。

この取り組みが、全国各地での新たな気づきや学びにつながれば幸いです。

アドバイザーのノートルダム清心女子大学の青山新吾先生には、「日本のインクルーシブ教育シ

ステム―今、私たちができること―」と題した講演をしていただきました。日々の実践の中で見落

としがちな重要なポイントを示してくださり、多くの参加者が改めて考えるきっかけとなりました。

さらに、文部科学省特別支援教育課特別支援教育調査官の加藤典子先生からは各自治体の発表に

ついてご講評・ご助言をいただき、共生社会の実現に向けて今後取り組むべき課題が明確になりました。

報告会終了後に、今年度最後の「地域交流スペース(第6回)」を開催し、9名の自治体の先生方に

ご参加いただきました(写真3 地域交流スペースの様子)。

今年度で事業を終了する自治体の先生からは、2年間の取り組みの成果や感想が語られ、

来年度も継続する自治体の先生からは、新たなチャレンジへの意気込みが共有されました。

いつもどおり、率直な意見交換が行われ、インクルーシブ教育の未来をともに考える温かく有意義な

時間となったように思います。

最後に、本年度の事業にご参加、ご支援いただいた皆さまに、心より感謝申し上げます。

来年度も、よりよいインクルーシブ教育の実現を目指し、センター職員一同、引き続き取り組んでまいります。

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

(写真1 Zoom会議の様子)

a)ルーム1:都道府県・指定都市教育委員会による報告の場面

(b) ルーム2:市区町村教育委員会による報告の場面

(写真2 YouTube配信)

(写真3 地域交流スペースの様子)

令和6年度「地域交流スペース」5回目の報告

令和6年度「地域交流スペース」5回目の報告

1月28日火曜日、令和7年最初の交流スペースを開催しました。

年度末に差し掛かり、様々な業務で多忙を極める中、5自治体の皆様にご参加いただきました。

それぞれの自治体の特徴的な取組や工夫点、また解決に向けて取り組んでいる課題等について、

質疑応答も挟みながら情報共有をしていただきました。

毎回のことながら、目の前に子供はいなくても、いつも子供たちを想いながら

日々のお仕事に取り組まれている皆様の姿勢に感服いたします。

また、今年度も交流スペースも回を重ね、自治体を超えた結びつきができているようで、

私たちとしてもとてもうれしく思います。

2月末には今年度の地域支援事業の報告会も計画しております。

一つの自治体の取組が、他の自治体のインクルーシブ教育システムを推進するきっかけとなることを

願っています。

令和6年度特別支援教育推進セミナー(関東・甲信越ブロック)開催のご報告

令和6年度特別支援教育推進セミナー(関東・甲信越ブロック)開催のご報告

11月29日に特別支援教育推進セミナー(関東・甲信越ブロック)が開催されました。

セミナーのテーマを「地域におけるインクルーシブ教育システムの推進-地域における通級指導教室の役割-」とし、

山梨県教育委員会が地域支援事業の中で取り組んでいる内容を中心に報告していただきました。

最初に担当指導主事から「山梨県におけるインクルーシブ教育システム推進のための取り組みー

「通級による指導」効果発揮研修事業の取り組みを中心にー」というタイトルで講義をしていただき、

その後、4名の先生方に実践報告をしていただきました。

実践報告では、通常の学級での支援の充実に向けた具体的な取組を聞くことができました。

後半は、関東・甲信越ブロックの参加者がグループに分かれて、協議・情報交換を行いました。

登壇者の先生方も加わり、他県の先生方と情報交換を行う機会となりました。

参加者から学びの多いセミナーであったという感想を多くいただきました。

山梨県の先生方、また、ご参加いただいたみなさま、大変ありがとうございました。

令和6年度地域支援事業交流スペース4回目の報告

令和6年度地域支援事業交流スペース4回目の報告

11月26日に第4回目となる交流スペースを開催しました。

今回は5つの自治体から6名の先生方(+特総研4名)にご参加いただきました。

それぞれの自治体の状況をたずねたり、状況提供が行われたりと、話が途切れることのない1時間でした。

和やかな雰囲気の中、

「インクルの推進を取り組むには、学校の状態を把握して話し手と聞き手のイメージの違いを埋めることが大切!」

「インクルの推進には仕組みを動かしていく人が必要!」

「話ができる仲間と学べる人を見つけることが大切!」などなど、

日々感じている想いや、この事業で仲間になった先生方への感謝なども語られていました。

今年最後の交流スペースということで、会の最後は特総研のスタッフからも一言ずつご挨拶をさせていただき閉会になりました。

次回の交流スペースは1月28日火曜日 (16:30~17:30)に開催予定です。ぜひ皆様のご参加をお待ちしております。

皆様にとって、より良い年が訪れますように、本年も大変お世話になりました。

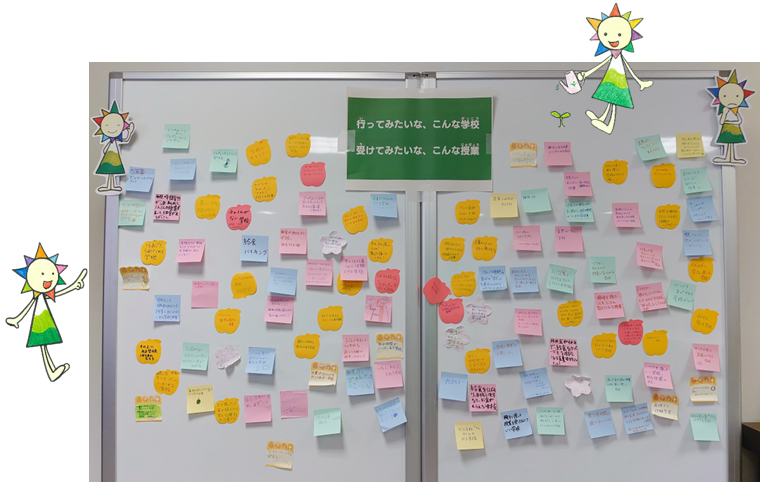

「みんながお互いを大切にし、認め合い、支え合う社会を目指して」(令和6年度研究所公開のご報告)

「みんながお互いを大切にし、認め合い、支え合う社会を目指して」(令和6年度研究所公開のご報告)

11月9日に開催された研究所公開では、私たちインクルセンターも展示コーナーを開設しました。

タイトルは、「みんながお互いを大切にし、認め合い、支え合う社会を目指して」「障害」も「インクルーシブ教育システム」も、

タイトルには入っていません。このタイトルには、教育関係者だけでなく、また大人だけでもなく、もちろん障害のない人たちだけでなく、

社会全体=「みんな」で共生社会(誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う、多様な人々の在り方を相互認め合える社会)を目指そう、

という私たちのメッセージが込められています。

共生社会を実現するために、「学校に求められていることは何だろう」「教育はどう変わっていくのだろう」といった正解のない

問いに対して、来場者の皆様と私たちとで、一緒に考え、悩み、想いを共有することをねらいとしていました。

当日は私たちの予想を上回る方々にご参加いただき、たくさんのアイディアや想いをいただきました(写真)。

また終了後には、運営スタッフから「とても優しい空間だった」という感想がありました。

今回の研究所公開の展示を通して、「子供の小さな声に耳を傾ける」ことの大切さを、私たちインクルセンター職員も改めて感じたところです。

これからも、共生社会の実現に向け、インクルーシブ教育システムを加速できるよう、情報の発信・普及に取り組んでいきます。

3回目の交流スペース(合同交流会)開催のご報告

3回目の交流スペース(合同交流会)開催のご報告

10月29日に第3回目となる交流スペースを開催しました。

今回は過去に参画いただいた自治体の皆様にもお声かけし、合同交流会として実施しました。

7つの自治体から9名の先生方(+特総研5名)にご参加いただきました。

懐かしい先生方との再会もあり、和やかな雰囲気の中で交流の輪が広がる有意義な時間となりました。

会の冒頭では、参加者一人ひとりが自己紹介を兼ねて現在の取り組み状況を共有し、その後、自由な意見交換の場が設けられました。

自治体の枠を超え、それぞれの経験が行き交う貴重な時間となりました。特に「研修動画の作成や配信」に関する話題では、

ICTの普及を背景に新しい研修スタイルを模索する動きが感じられる活発な議論が交わされました。

次回の交流スペースは11月26日火曜日 (16:30~17:30)に開催予定です。今年最後の開催となります。

ぜひ皆様のご参加をお待ちしております。

令和6年度「地域交流スペース」2回目の報告

令和6年度「地域交流スペース」2回目の報告

自治体間のつながりを深めることを目的とした「地域交流スペース」の2回目が9月24日(火曜日16:30~17:30)に

開催されました。今回は、5つの自治体から7名の先生方がご参加くださいました!

8月の推進プログラムで顔見知りになったことで、前回よりもさらに打ち解けたリラックスした雰囲気の中、

交流が行われました(写真をご参照ください)。一方で、和やかさの中にも、真剣な議論が繰り広げられました。

話題は、研修、授業内容、ケース会議、高校通級、個別の教育支援計画、調査結果など、多岐にわたりました。

参加者の皆様が忌憚なく意見を交わし、直面している課題について率直に悩みを共有できたことが、

大変有意義な時間となったようです。

特総研の専門研修が契機となり、全国レベルでのネットワークが形成されていることや、自治体研修で特総研の

「学びラボ」を活用しているという報告など、特総研の取組について嬉しい声も多数いただきました。

次回の「地域交流スペース」は、10月29日(火曜日)16:30~17:30に予定されています。

昨年度まで地域支援事業に参加された自治体の皆様にもご案内し、今年度の参加自治体と合同での開催を予定しています。

お時間がございましたら、ぜひお気軽にご参加いただき、さらなるネットワーク形成の一助としていただければ幸いです。

「令和6年度地域支援事業推進プログラム」の報告

「令和6年度地域支援事業推進プログラム」の報告

令和6年度地域支援事業推進プログラムが、8月23日(金)の10:00~16:00に開催されました。

このプログラムは、地域支援事業に参加するそれぞれの自治体から、取り組みの途中経過を聞き、

協議や情報交換をすることで事業の促進を目指すものです。

今年度は10地域が来所、5地域がオンラインで参加されました。

今年度が2年目になる地域からは、これまでに作成した資料の紹介があり、他の地域でも利用でき

るよう共有いただきました。また、1年目の地域からは、取り組み始めた事業の計画が報告されました。

協議の時間では、参加年数に関係なく、活発な情報交換が行われ、充実した時間となりました。

アドバイザーであるノートルダム清心女子大学の青山新吾先生、そしてオブザーバーとしてご参加

いただいた文部科学省特別支援教育課の加藤典子調査官と相原千絵調査官から、各自治体の取り組み

に対する貴重なアドバイスや、インクルに対する考え方についてお話をいただきました。

センターのスタッフ一同、地域の状況を学ぶよい機会になりました。

参画地域のみなさまには、プログラムにご参加いただいたことで、次の一歩につながれば嬉しいです。

写真1 会場の様子

写真2 Zoomでの参加地域のみなさまと会場の様子

令和6年度「地域交流スペース」が始まりました

令和6年度「地域交流スペース」が始まりました

今年度の「地域交流スペース(交流スペース)」がいよいよスタートしました!

このスペースでは、Zoomを利用して地域支援事業に参画する自治体の方々が自由に集まり、

楽しくおしゃべりをしながら情報交換を行います。

初回セッションは7月30日(火)16:30~17:30に開催され、

なんと5つの自治体から10名の先生方が参加してくださいました(初回としては過去最高人数です!)

3ケ月ぶりのZoomミーティングということで、近況報告や意見交換が活発に行われました(写真参照)。

初めて参加される先生も半分ほどいらっしゃいましたが、先輩の先生方がうまく誘導してくださり、

皆さんリラックスして楽しい時間を過ごされたように思います。

いつにも増して、時間が過ぎるのが早く感じられるほど、内容が充実していたように思います。

交流スペースは、今後月に1回程度のペースで開催予定です。

次回は9月24日(火)を予定しております。皆さんとこの場でお会いできるのを心待ちにしています!

令和5年度地域支援事業報告書を刊行しました

令和5年度地域支援事業報告書を刊行しました

令和5年度は16自治体が参画し、それぞれ特色ある取組が進められてきました。

ぜひ、報告書をご覧ください。

以下のサイトで、これまでの報告書(令和3~5年度)がご覧いただけます。

(https://www.nise.go.jp/nc/about_nise/inclusive_center/regional_support_R3)

研究所のメールマガジン最新号(第208号)でも紹介をしました。

(https://www.nise.go.jp/nc/about_nise/mail_mag/page_20240701)

令和6年度 地域支援事業「説明会」開催の報告

令和6年度 地域支援事業「説明会」開催の報告

新たな出会いとともに、令和6年度が始まりました。

今年度も、我が国のインクルーシブ教育システム構築の更なる推進に向け、久保山センター長を中心に、

センター一丸となって取り組んでまいります。

さて、今年度の地域支援事業は、15の自治体にご参画いただけることになりました

(青森県、栃木県、山梨県、広島県、宮崎県、沖縄県、赤平町(北海道)、一戸町(岩手県)、

宮古市(岩手県)、豊島区(東京都)、秦野市(神奈川県)、名古屋市(愛知県)、鳥取市(鳥取県)、

阿久根市(鹿児島県)、枕崎市(鹿児島県))。

4月25日にはオンラインにて地域支援事業説明会を開催し、各自治体から実施計画について

説明をしていただきました。

各自治体の計画には、それぞれの地域に対する「おもい」や「願い」がたくさん込められていました。

担当する研究職員一同、とても頼もしく感じると同時に、気が引き締まる思いでした。

皆様の地域におけるインクルーシブ教育システムが一歩でも先に進めるよう、

私たちも精一杯お手伝いさせていただきます。1年間、どうぞよろしくお願いいたします。

また、過去の地域支援事業については、報告書としてホームページに掲載しています。ぜひ、参考にしてください。